Oleh: KH Husein Muhammad

Dalam Kitab Kuning yang beredar luas di pesantren, dalam aspek Fiqh, nampak bahwa pola dasarnya menggunakan pola pemikiran atau perspektif Ahl al Hadîts dan bukannya ahl al-Ra’y. Pola pemikiran pertama dimaksudkan sebagai cara dan kecenderungan dalam mengkaji dan menyelesaikan suatu persoalan dengan lebih memperhatikan aspek lahiriyah dan riwayat dari semua teks. Atau dari siapa pengetahuan itu berasal. Dasar perpektif ini adalah :

الإسناد من الدين فلولاه لقال من شاء ما شاء

“Sanad/transmisi adalah bagian dari agama. Jika tidak niscaya siapapun bisa bicara apapun”. Jadi nara sumber berita menurut pendekatan ini menjadi prinsip penting untuk menilai benar atau salah, sah atau tidaknya sebuah berita. Ini dipandang merupakan bagian dari agama. Sementara itu, aspek rasional (manâth al amr) —sebagaimana menjadi kecenderungan pola kedua (ahl ar-Ra’y)— kurang banyak dibicarakan. Oleh karena itu, kritik atas teks (nashsh atau atau dalam bahasa pesantren disebut ‘ibârah, seakan-akan kurang penting atau ditabukan).

Lebih dari itu, upaya-upaya mempertimbangkan aspek rasionalitas, masuk akal atau tidaknya sebuah pernyataan/teks, serta analisis pada aspek sosiologis atas teks dalam Kitab Kuning hampir sulit ditemukan. Pertimbangan sosiologis dimaksudkan sebagai kajian latar balakang sosial budaya ihwal mengapa dan bagaimana suatu teks lahir sebagaimana termaktub dalam kitab, tidak menjadi penting. Pafahal persolan ini sesungguhnya menjadi signifikan ketika kita bermaksud mengembangkan pemikiran atas teks untuk konteks atau situasi yang berbeda.

Kita akan segera dapat memahami kenyataan di atas melalui pelacakan atas jalur pemikiran sampai pada sumber Kitab Kuning yang mengambil pola di atas. Dalam kajian fiqih sebagai bidang diminati dan dominan di pesantren, misalnya, sumber utamanya adalah mazhab Syafi’i. Sebagaimana diketahui, dalam bingkai mazhab empat, pemikiran Imam Syafi’i acap dipandang moderat. Dalam perjalannya, mazhab ini terbagi menjadi dua atau tiga aliran (thariqah): aliran Iraqi (iraqyyun), aliran Khurasani (khurasâniyyûn), dan gabungan keduanya. Dalam aliran pertama, kecenderungan memegangi prinsip ahl al-hadits lebih kuat daripada aspek rasionalitas (ra’y). Sementara, dalam aliran kedua, berlaku hal sebaliknya. Aspek rasionalitasnya lebih kuat dari aspek sanadnya. Imam aliran Iraq adalah Abu Hamid al-Isfaraynî (w.406 H), dan Imam aliran Khurasan adalah al-Qaffâl al-Marwazî atau sering disebut al-Qaffal al-Shaghir, (327-417 H). (Lihat : Syajarah Madzhab al-Syafi’i).

Selanjutnya, bila kita melihat keberadaan Kitab Kuning di pesantren, pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya ternyata lebih banyak mengambil jalur Imam an-Nawâwî (631-676 H) dari pada imam ar-Râfi’i(w.623 h). Kedua imam ini adalah pengikut Mazhab Syafi’i yang memperoleh “rekomendasi” dari pada pengikut Imam Syafi’i mutakhir sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam menyeleksi pikiran-pikiran Imam Syafi’i maupun murid-muridnya. Sebuah catatan penting dikemukakan oleh Fath al-Mu’în : “Ketahuilah yang menjadi pedoman (mu’tamad) dalam pengabilan keputusan hukum dan fatwa ialah pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhân (Imam an-Nawâwî dan Imam ar-Râfi’î). Kemudian, jika keduannya berbeda pendapat, maka yang didahulukan adalah Imam an-Nawâwî, kemudian Imam ar-Rafi’î, kemudian pendapat mayoritas, kemudian pendapat yang terpandai, dan akhirnya yang paing warâ’ (marwah/kehormatan diri)’’. Pertanyaan penting untuk persolan di atas adalah : mengapa imam an-Nawâwî lebih diprioritaskan dari pada Imam ar-Râfi’î?.

Beberapa pendekatan mungkin dapat menjawab pertanyaan ini. Sebagai seorang yang “tidak terikat mazhab” (muharrir al- madzhab), Imam an-Nawâwî adalah juga seorang ahli fiqih (al-faqîh ) sekaligus juga ahli hadis (al-muhaddits). Keadaan ini menjelaskan bahwa kapasitas imam an-Nawâwî dalam hadist lebih menonjol daripada imam Rafi’i. Imam an-Nawâwî banyak menulis kitab hadist semisal Riyad Ash-shâlihin, al-Arba’în, al-Minhaj fi Syarh Muslim, dan al-Adzkâr.

Pengamatan atas kitab al-Majmu’ – sebuah buku komentar atas kitab al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq asy-Syirazi (w.476 h) –membuktikan bahwa imam an-Nawâwî selalu menghubungkan fiqihnya dengan dasar-dasar hadist . Keadaan ini berbeda pada diri imam ar-Rafi’i. Ia memang seorang ahli fiqih (al-faqîh). Kapasitasnya sebagai seorang ahli hadist (al-muhadits) tidak tampak menonjol. Hanya ada sebuah karya Imam ar-Rafi’i yang disebutkan sebagai kitab Hadist, yakni Musnad as-Syafi’i.

Selain itu, ada perbedan penting dalam latar belakang sosial kehidupan dua tokoh besar ini. Imam an-Nawâwî lahir di Nawâ, sebuah desa kecil di wilayah Hauran. Pada usia 19 tahun, ia pindah ke Demaskus. Sementara itu, Imam ar-Rafii lahir dan di besarkan di Qazwayn, sebuah kota di wilayah Iran. Ada dugaan (dzhann) kuat bahwa pemikiran di Iran lebih rasional dibandingkan dengan yang berkembang di Damaskus. Ini berarti bahwa kecenderungan-kecenderungan berpikir rasional lebih terasa menonjol di Iran. Sementara itu, di Damaskus, yang lebih berkembang adalah kajian hadis.

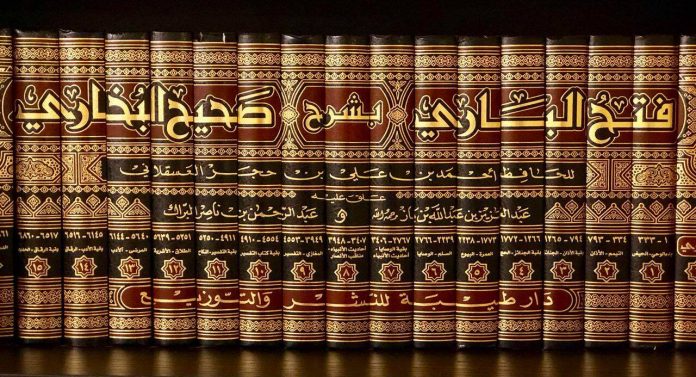

Dukungan atas pola pemikiran ahl al-hadîts dalam Kitab Kuning di pesantren dengan imam an-Nawâwî sebagai acuannya juga terlihat dari jumlah Kitab Kuning yang ditulis oleh murid-murid an-Nawâwî. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua kitab berikut ini, yakni Tanqih Tahrir al-Lubab dan Fath al-Wahhab. Kedua kitab ini adalah karya syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari (826-926 H) murid Ibn Hajar al-Asqallani, seorang ahli hadits. Contoh lainnya adalah Tuhfah al-Muhtaj dan Fatawâ Hadîtsiyyah, karya Ibn Hajar al-Haytami (909 – 973 H), murid Zakariya al-Anshari. Dalam sejarah pemikiran ke islaman klasik, semua tokoh ini dikenal dengan ahl al-hadits (muhaddits). Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari menulis kitab : Tuhfah al-Bari ‘ala Shahih al-Bukhari.

Perkembangan lebih lanjut dari pola pemikiran di atas adalah terbentuknya sistem keilmuan bercorak penukilan atau transmisi (naqli) sebagai karakteristik dari tradisi ahl al-hadits. Cara ini juga diberlakukan dalam bidang lain. Bagi sistem pendidikan yang menganut aliran ini, termasuk pesantren, keilmuan hanya dapat dipandang sah dan kukuh bila dilakukan melalui transmisi, sanad, atau silsilah guru dan “hafalan”. Lebih jauh, parameter kealiman seseorang seringkali dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menghafal teks-teks.

Kecenderungan tersebut juga mendapat argumen dari para ulama, sebagaimana dikemukakan dalam Ta’lîm al-Muta’allim fî Tharîq at-Ta’allum, sebuah kitab rujukan ulama pesantren tentang tata cara belajar, karya Burhan al-Islam az-Zarnuji (w.602 H/1223 M). Ia mengatakan :

العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال لأنهم يحفظون احسن ما يقولون ويقولون احسن ما يحفظون

(al-‘ilm ma yu’khadzu min afwah ar-rijal li-annahum yahfazhûna ahsana ma yaqûlûna wa yaqûlûna ahsana mâ yahfazhûna) .

“ilmu adalah sesuatu yang diambil dari mulut ulama, guru, atau kiyai, karena mereka menghafal apa yang terbaik dari apa yang mereka dengar dan menyampaikan apa yang terbaik dari apa yang mereka hafal”.

Itulah sebabnya hafalan menjadi bagian penting dari tradisi pesantren. Dalam praktiknya, cara ini tampaknya diberlakukan bagi semua tingkat pendidikan sejak tingkat taman kanak-kanak (raudhâh al-athfâl), tingkat dasar (ibtidâ’iyyah) tingkat menengah (Tsanawiyyah), hingga tingkat atas (‘Aliyyah). Diakui bahwa sebetulnya mendidik dengan cara seperti ini sangat baik sebagai basis dalam menguasai materi secara otentik dan akurat. Namun, dalam kenyataanya, sangat disayangkan bahwa praktik hafalan di pesantren terkadang hampir menafikan aspek-aspek pemahaman kognitif-rasional dan pengembangan wawasan –sekurang-kurangnya –mereduksi aspek-aspek pemikiran yang terkandung didalamnya. Karena itu, jelas diperlukan adanya perimbangan (balancing) antara aspek afektif (hafalan) dan kognitif (pemahaman rasional) dalam proses pengajaran Kitab Kuning.

Akan tetapi perlu segera disampaikan bahwa kedua perspektif di atas sesungguhnya sama-sama menggunakan dasar hadits dan memperhatikan aspek konten. Perbedaannya hanya dalam soal kapasitas (kammiyyah), prioritas (awwaliyaat) dan intensitas penggunaannya.

Jika kita membaca pandangan Mazhab empat yang terkemuka : Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali, maka akan ditemukan kecenderungan yang berbeda. Banyak orang/ulama membuat katagorisasi kecenderungan: Abu Hanifah disebutnya sebagai Imam Ahli Ra’yi (Rasionalis). Malik bin Anas: Imam al-Muhafizhin (tradisionalis), Al-Syafi’i ; Imam ahlil al-Adl wa al-Wasat (moderat) dan Ahmad bin Hambal sebagai Imam al-Mutasyadidin (tektualis ketat).

Semua imam Mazhab ini pasti tidak lepas dari menggunakan Naql (Al-Qur’an dan Hadits) dan Aql, atau teks dan rasio, tetapi dengan pertimbangan tekanan yang berbeda. Ada banyak faktor mengapa begitu.